Ausweichsitz NRW

Der Ausweichsitz NRW ist ein einzigartiges Relikt des Kalten Krieges und der einzige vollständig erhaltene Regierungsbunker eines deutschen Bundeslandes. Errichtet in den 1960er Jahren, sollte er im Krisenfall eine sichere Arbeitsstätte für die Landesregierung bieten. Die massiven Betonwände wurden so konzipiert, dass sie einem Angriff mit einer 1000kg Bombe standhalten konnten. Jahrzehntelang lag die Anlage verborgen und wurde erst in jüngerer Zeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Technik

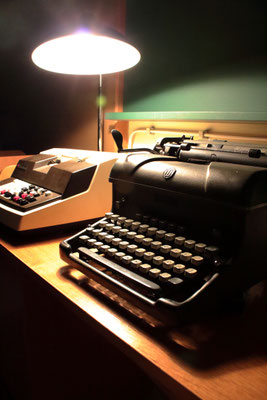

Besonders die im Original erhaltene Medieninfrastruktur gibt einen einzigartigen EInblick in die technische Ausstattung dieser Zeit. Magnetbänder in den WDR-Schnittplätzen stehen noch bereit – ein stummer Zeuge der Vorbereitung auf einen Ernstfall, der hoffentlich nie eintritt.

Versteck

Der Bunker erinnert an ein U-Boot – alles war darauf ausgelegt, im Ernstfall „abzutauchen“ und unentdeckt zu bleiben. Heute dient er nicht nur als geschichtliche Dokumentationsstätte, die die Schutzmaßnahmen und Ängste der damaligen Zeit eindrucksvoll veranschaulicht, sondern auch als Mahnmal für den Wert von Frieden und Diplomatie in der heutigen Zeit.

Versorgung

Die spartanische Einrichtung verdeutlicht, wie funktional, aber wenig komfortabel das Leben in einem solchen Schutzraum gewesen wäre.

Vorräte an Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoffen ermöglichten einen autarken Betrieb für bis zu 30 Tage.

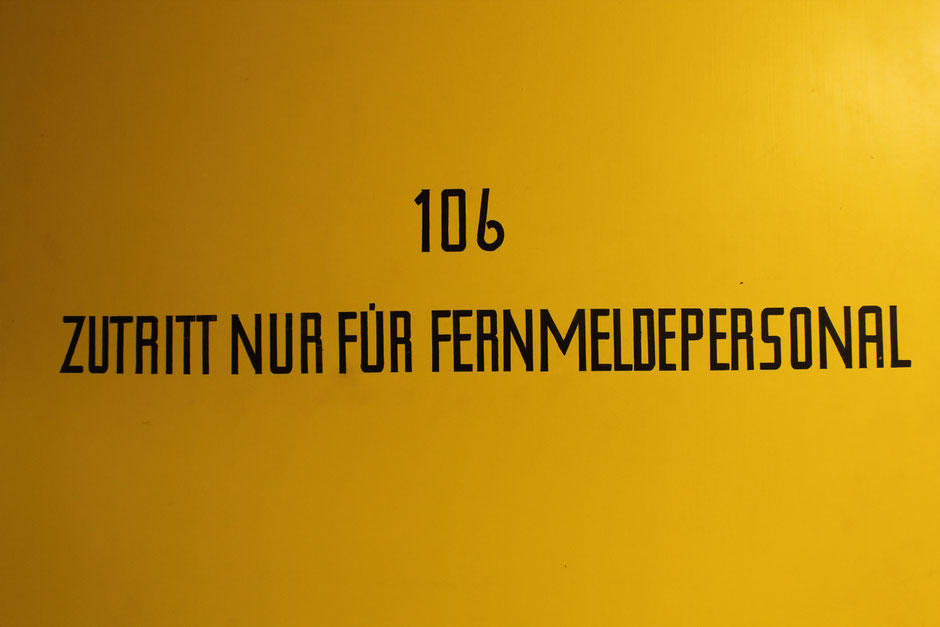

Der Ausweichsitz der Landesregierung wurde ab 1962 unter strenger Geheimhaltung in Kall-Urft errichtet. Ziel war es, im Falle eines militärischen Angriffs – insbesondere eines Atomschlags – einen geschützten Rückzugsort für die Landesregierung bereitzustellen. Der Zugang zum Bunker war geschickt getarnt: Er befand sich hinter einer Doppelgarage eines scheinbar gewöhnlichen Wohnhauses. Nach außen hin wurde das Gelände als „Warnamt Eifel“ bezeichnet und offiziell als zivile Einrichtung, etwa ein Wasserwerk, deklariert. Diese Tarnung diente dazu, die tatsächliche Funktion des Bauwerks vor der Öffentlichkeit und potenziellen Angreifern zu verbergen.

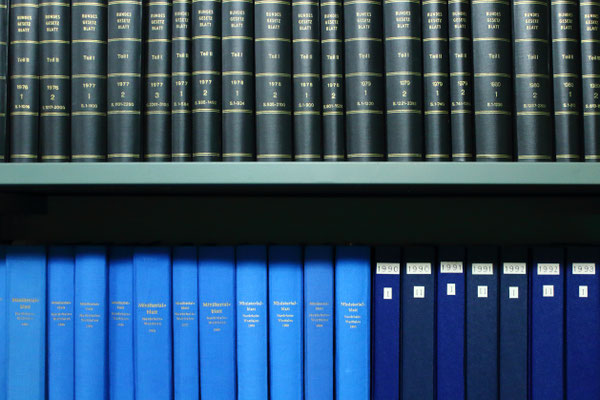

Der Bunker war für den autarken Betrieb im Krisenfall ausgelegt und bot Platz für etwa 200 Personen, darunter Mitglieder der Landesregierung sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und des Katastrophenschutzes. Die Anlage verfügte über eine eigene Stromversorgung, einen Tiefbrunnen zur Trinkwasserversorgung, eine Entgiftungsanlage sowie eine Krankenstation. Ein Radiostudio des WDR war ebenfalls integriert, um die Bevölkerung im Ernstfall informieren zu können. Die Kommunikationsinfrastruktur umfasste Fernschreiber und eine Telefonanlage mit Direktverbindungen zu Bundesbehörden, Nachbarländern und Polizeidienststellen.

Der Ausweichsitz war rund um die Uhr betriebsbereit und wurde regelmäßig im Rahmen von Notfallübungen getestet. Alle zwei Jahre nahm die Landesregierung an groß angelegten NATO-Übungen wie WINTEX/CIMEX teil, bei denen der Ablauf eines atomaren Krisenszenarios simuliert wurde. Dabei wurden unter anderem Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, zur Versorgung der Bevölkerung und zur juristischen Entscheidungsfindung unter Ausnahmebedingungen geprobt. Die Übungen dienten der Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Anlage sowie der Einsatzbereitschaft des Personals.

Mit dem Ende des Kalten Krieges verlor der Ausweichsitz seine sicherheitspolitische Bedeutung. 1993 wurde der Betrieb eingestellt, 1997 ging das Gelände in Privatbesitz über. Der neue Eigentümer, ein Angehöriger des früheren technischen Personals, bewahrte die Anlage weitgehend im Originalzustand. Dadurch blieb der Bunker als authentisches Zeitzeugnis erhalten und wurde später der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Heute dient der ehemalige Ausweichsitz als Dokumentationsstätte zur Geschichte des Kalten Krieges in Nordrhein-Westfalen. Besucherinnen und Besucher können den Bunker im Rahmen von Führungen besichtigen, bei denen die baulichen Strukturen, die technische Ausstattung und die historischen Hintergründe erläutert werden. Die Führungen finden regelmäßig statt und bieten einen anschaulichen Einblick in die Sicherheitsvorkehrungen der Landesregierung während der Zeit atomarer Bedrohung.

-

- Ort: Am Gillesbach 1, 53925 Kall-Urft

- Führungen: Freitags und samstags um 16 Uhr, Gruppenführungen nach Vereinbarung

- Dauer: ca. 2 Stunden

- Kosten: 15 € pro Person, Kinder bis 14 Jahre: 8 €

- Website: https://ausweichsitz-nrw.de/